Несложная схема для регулирования, а также стабилизации напряжения представлена на картинке выше, её сможет собрать даже новичок в электронике. К примеру, на вход подано 50 вольт, а на выходе получаем 15,7 вольт или другое значение до 27V.

Основной радиодеталью данного устройства является полевой (MOSFET) транзистор, в качестве которого можно использовать IRLZ24/32/44 и другие подобные. Наиболее часто они производятся компаниями IRF и Vishay в корпусах TO-220 и D2Pak. Стоит около 0.58$ грн в розницу, на ebay 10psc можно приобрести за 3$ (0,3 доллара за штуку). Такой мощный транзистор имеет три вывода: сток (drain), исток (source) и затвор (gate), он имеет такую структуру: металл-диэлектрик(диоксид кремния SiO2)-полупроводник. Микросхема-стабилизатор TL431 в корпусе TO-92 обеспечивает возможность настраивать значение выходного электрического напряжения. Сам транзистор я оставил на радиаторе и припаял его к плате с помощью проводков.

Входное напряжение для этой схемы может быть от 6 и до 50 вольт. На выходе же получаем 3-27V с возможностью регулирования подстрочным резистором 33k. Выходной ток довольно большой, до 10 Ампер, в зависимости от радиатора.

Сглаживающие конденсаторы C1,C2 могут иметь ёмкость 10-22 мкФ, C3 4,7 мкФ. Без них схема и так будет работать, но не так хорошо, как нужно. Не забываем про вольтаж электролитических конденсаторов на входе и выходе, мною были взяты все рассчитаны на 50 Вольт.

Мощность, которую сможет рассеять такой не может быть более 50 Ватт. Полевой транзистор обязательно устанавливается на радиатор, рекомендуемая площадь поверхности которого не менее 200 квадратных сантиметров (0,02 м2). Не забываем про термопасту или подложку-резинку, чтобы тепло лучше отдавалось.

Возможно использование подстрочного резистора 33k типа WH06-1, WH06-2 они имеют достаточно точную регулировку сопротивления, вот так они выглядят, импортный и советский.

Для удобства на плату лучше припаять две колодки, а не провода, которые легко отрываются.

Обсудить статью СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НА ПОЛЕВОМ ТРАНЗИСТОРЕ

И. НЕЧАЕВ, г. Курск

Этот регулятор позволяет управлять количеством тепла, выделяемого электронагревательным прибором. Принцип его работы основан на изменении числа периодов сетевого напряжения, поступающих на нагреватель, причем включение и отключение происходят в моменты, близкие к переходу мгновенного значения сетевого напряжения через ноль. Поэтому регулятор практически не создает коммутационных помех. К сожалению, он не годится для регулировки яркости ламп накаливания, которые будут заметно мигать.

Схема прибора показана на рис. 1.

В качестве коммутирующих элементов в нем применены полевые транзисторы IRF840 с допустимым напряжением сток-исток 500 В, током стока 8 А при температуре корпуса 25 °С и 5 А при температуре 100 °С, импульсным током 32 А, сопротивлением открытого канала 0,85 Ом и рассеиваемой мощностью 125 Вт. Каждый транзистор содержит внутренний защитный диод, включенный параллельно каналу в обратной полярности (катодом к стоку). Это позволяет, соединив два транзистора встречно-последовательно, коммутировать переменное напряжение.

На элементах DD1.1, DD1.2 собран генератор импульсов регулируемой скважности, следующих с частотой приблизительно 1 Гц. На DD1.3, DD1.4 - компаратор напряжения. DD2.1 - D-триггер, a DD1.5, DD1.6 - буферные каскады. Гасящий резистор R2, диоды VD3 и VD4, стабилитрон VD6, конденсатор С2 образуют параметрический стабилизатор напряжения. Диоды VD5, VD7 гасят выбросы напряжения на затворах транзисторов VT1, VT2.

Временные диаграммы сигналов в различных точках регулятора показаны на рис. 2.

Положительная полуволна сетевого напряжения, пройдя через диоды VD3, VD4 и резистор R2, заряжает конденсатор С2 до напряжения стабилизации стабилитрона VD6. Напряжение на аноде диода VD4 представляет собой синусоиду, ограниченную снизу нулевым значением, а сверху - напряжением стабилизации стабилитрона VD6 плюс прямое падение напряжения на самом диоде. Компаратор на элементах DD1.3, DD1.4 делает перепады напряжения более крутыми. Сформированные им импульсы поступают на вход синхронизации (выв. 11) триггера DD2.1, а на его вход D (выв. 9) - импульсы частотой приблизительно 1 Гц с выхода генератора на элементах DD1.1, DD1.2.

Выходные импульсы триггера поданы через соединенные параллельно (для уменьшения выходного сопротивления) элементы DD1.5 и DD1.6 на затворы транзисторов VT1 и VT2. Они отличаются от импульсов генератора "привязкой" перепадов по времени к пересечениям сетевым напряжением уровня, близкого к нулевому, в направлении от плюса к минусу. Поэтому открывание и закрывание транзисторов происходят только в моменты таких пересечений (что и гарантирует низкий уровень помех) и всегда на целое число периодов сетевого напряжения. С изменением переменным резистором R1 скважности импульсов генератора изменяется и отношение длительности включенного и выключенного состояния нагревателя, а следовательно, и среднее количество выделяемого им тепла.

Полевые транзисторы можно заменить другими, подходящими по допустимым напряжению и току, но обязательно с защитными диодами. Микросхемы серии К561 при необходимости заменяют функциональными аналогами серии 564 или импортными. Стабилитрон Д814Д - любым средней мощности с напряжением стабилизации 10...15 В.

Большинство деталей прибора размещено на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита, показанной на рис. 3.

При мощности нагревателя более 500 Вт транзисторы VT1 и VT2 необходимо снабдить теплоотводами.

Плату устанавливают в корпус из изоляционного материала, на стенке которого монтируют розетку XS1 и переменный резистор R1. На ось резистора обязательно насаживают ручку из изоляционного материала.

При налаживании регулятора проверяют напряжение на конденсаторе С2 во всем интервале регулировки мощности. Если оно заметно меняется, номинал резистора R2 придется уменьшить.

Радио №4 2005 год.

Симисторный регулятор мощности.

А.СТАСЬДроссель L1 - любой помехоподавляющий, применяемый в подобного рода устройствах, соответствующий нагрузке. Можно, в принципе, обойтись и без него, особенно если нагрузка носит индуктивный характер. Конденсаторы CI, С2 - на напряжение не ниже 250 В. Диоды VD1...VD4 - любые кремниевые на обратное напряжение не менее 300 В.

Транзисторы VT1, VT2 - тоже, в принципе, любые кремниевые с соответствующим типом проводимости.

Данная схема работает с любыми типами симисторов на соответствующее напряжение. Самый мощный, что удалось испытать, был ТС142-80-10.

Радиолюбитель 8/97

Ступенчатый регулятор мощности.

К. МОВСУМ-ЗАДЕ, г. ТюменьПредлагаемое устройство отличается доступными деталями при небольшом их числе и некритичности номиналов. Регулирование ступенчатое: 2/2, 2/3, 2/4, 3/7, 3/8, 3/9 и 3/10 полной мощности нагрузки.

Схема регулятора изображена на рис. 1.

Он состоит из узла питания (диоды VD2, VD6, стабилитрон VD1, резистор R3, конденсатор С1), узла управления (резисторы R1, R2, R4, R5, переключатель SA1, десятичный счетчик DD1, диоды VD3-VD5) и силового узла на полевом транзисторе VT1 и диодном мосте VD7-VD10, в него же входит резистор R6.

Предположим, переключатель SA1 установлен в положение 2/3. Во время первого положительного полупериода сетевого напряжения диоды VD2 и VD6 открыты. Ток, протекающий через стабилитрон VD1, формирует на нем импульс амплитудой 15 В с крутыми фронтом и спадом. Этот импульс через диод VD2 заряжает конденсатор С1, а через резистор R1 поступает на вход CN счетчика DD1. По фронту этого импульса на выходе 1 счетчика будет установлен высокий уровень, который через диод VD4 и резистор R4 поступит на затвор полевого транзистора VT1 и откроет его. В результате через нагрузку протекает положительная полуволна тока.

Во время отрицательного полупериода диоды VD2 и VD6 закрыты, но напряжение заряженного конденсатора С1 (далее его подзаряжает каждый положительный полупериод) продолжает питать счетчик DD1, состояние которого не изменяется. Транзистор VT1 остается открытым, и ток через нагрузку продолжает течь.

С началом следующего положительного полупериода уровень на выходе 1 счетчика станет низким, а на выходе 2 - высоким. Транзистор VT2, напряжение затвор-исток которого стало нулевым, будет закрыт, а нагрузка отключена от сети на весь период.

В третьем положительном полупериоде высокий уровень, установленный на выходе 3, поступит через переключатель SA1 на вход R счетчика, который немедленно перейдет в исходное состояние с высоким уровнем на выходе 0 и низким на всех остальных выходах. Напряжение, поступившее через диод VD3 и резистор R4 на затвор транзистора VT1, откроет его. По окончании этого периода цикл повторится. В других положениях переключателя SA1 прибор работает аналогично, изменяется лишь число периодов, в течение которых нагрузка подключена к сети и отключена от нее.

Регулятор почти не создает радиопомех, так как переключение счетчика, а с ним открывание и закрывание транзистора VT1 происходят в моменты, когда мгновенное значение сетевого напряжения очень близко к нулевому - оно не превышает напряжения стабилизации стабилитрона VD1. Резистор R6 подавляет выбросы напряжения, возникающие при коммутации индуктивной нагрузки, что уменьшает вероятность пробоя транзистора VT1.

Регулятор собран на печатной плате из односторонне фольгированного текстолита (рис. 2).

Она рассчитана на резисторы МЛТ и им подобные указанной на схеме мощности, причем номиналы резисторов могут в несколько раз отличаться от указанных. Конденсатор С1 - К50-35 или другой оксидный. Стабилитрон КС515Г можно заменить КС515Ж или КС508Б, диоды КД257Б - импортными 1N5404, а транзистор КП740 - IRF740.

Переключатель SA1 - галетный П2Г-3 11П1Н, из одиннадцати положений которого использовано только семь. Выводы переключателя соединяют гибкими проводами с не имеющими обозначений контактными площадками, расположенными на печатной плате вокруг микросхемы DD1.

Собранный прибор желательно проверить, подключив к сети через разделительный трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 20...30 В и заменив реальную нагрузку резистором 1,5...3 кОм. Только убедившись в правильной работе, подключайте его к сети напрямую. После этого прикасаться к каким-либо элементам устройства (кроме изолированной ручки переключателя) опасно - они находятся под сетевым напряжением.

Регулятор проверен с нагрузкой мощностью до 600 Вт. Полевой транзистор VT1 благодаря малому сопротивлению открытого канала нагревается очень незначительно, тем не менее желательно снабдить его небольшим теплоотводом.

Представленный регулятор предназначен для регулирования температуры жала паяльника на номинальное напряжение от 100 до 220 В, но может работать и с другими нагрузками. В качестве регулирующего элемента использован мощный переключательный полевой транзистор IRF840.

Данный транзистор имеет высокое рабочее напряжение сток-исток до 500 В и ток стока до 8 А при температуре корпуса 25 °С (5 А при 100 °С). Импульсный же ток может достигать 32 А, а допустимое напряжение затвор-исток ±20 В, рассеиваемая мощность составляет 125 Вт, сопротивление открытого канала 0,85 Ом, а ток закрытого канала всего 25 мкА. Для управления транзистора, требуется очень малая статическая мощность, благодаря чему регулятор получается весьма экономичным.

Нагрузка подключена последовательно с регулирующим элементом. Поскольку транзистор содержит встроенный защитный диод, включенный параллельно каналу (катодом к стоку), регулирование мощности потребляемой нагрузкой, возможно изменять от 50 до 100% от номинальной, чего вполне достаточно для паяльника.

На логических элементах DD1.1-DD1.4, резисторах R1-R4, конденсаторе C1 и диоде VD2 собран формирователь управляющих транзистором импульсов. При этом элементы DD1.1, DD1.2 и резистор R4 включены по схеме триггера Шмитта, а включенные параллельно элементы DD1.3, DD1.4 представляют собой буфер-инвертор. Питается формирователь от параметрического стабилизатора напряжения R5VD1.

Диод VD3 — развязывающий, он не дает возможности разряжаться конденсатору C2 в минусовые полупериоды сетевого напряжения, тем самым поддерживая стабильным напряжение питания микросхемы. Диоды VD4, VD5 защищают выход логических элементов буфера от импульсных сетевых наводок со стороны полевого транзистора VT1.

При положительной полуволне сетевого напряжения (плюс — на правом по схеме выводе резистора R5) на стабилитроне VD1 будет около 10В и конденсатор С2 через диод VD3 зарядится примерно до 9 В. Это напряжение используется для питания микросхемы DD1. Одновременно через резисторы R1,R2 сравнительно медленно заряжается конденсатор С1. Когда напряжение на нем достигнет уровня 30…40% от напряжения питания микросхемы, триггер Шмитта переключится, на выходе элемента DD1.1 высокий уровень сменится низким, на выходе буфера появится высокий уровень (около 9 В), поэтому полевой транзистор VT1 откроется и с этого момента напряжение поступит на нагрузку.

Отрицательная полуволна сетевого напряжения через защитный диод полевого транзистора беспрепятственно проходит к нагрузке, хотя транзистор и закрыт. Поскольку стабилитрон оказывается включенным в прямом направлении, на нем будет напряжение около 0,7 В и конденсатор С1 быстро разрядится через диод VD2. На входе триггера Шмитта появляется низкий уровень, триггер переключается в прежнее состояние, низкий уровень на выходе буфера закрывает транзистор.

Чем больше сопротивление резистора R1, тем медленнее заряжается конденсатор C1 и тем позднее от момента появления положительной полуволны открывается транзистор. Таким образом, изменяя сопротивление резистора R1, можно регулировать эффективное напряжение на нагрузке.

Кроме указанной на схеме, можно применить микросхемы К561ЛА7, . Стабилитрон Д814В можно заменить на Д814Г, КС510А; диоды КД522Б на КД102Б, КД103А, КД503А, КД510А, КД521А. Переменный резистор — СПО-0,15, СП4-1а.

Не забывайте, что детали устройства находятся под сетевым напряжением! Это требует продуманности конструкции и осторожности при эксплуатации.

При налаживании регулятора может потребоваться подборка переменного резистора R1 или конденсатора C1 с тем, чтобы регулирование мощности было плавным, без «мертвых зон». На это время удобно в качестве нагрузки использовать маломощную лампу накаливания.

Регулятор может работать и при меньшем питающем напряжении вплоть до 30 В. В этом случае надо подобрать резистор R5 таким, чтобы напряжение питания микросхемы было стабильным. Если оно будет меньше напряжения стабилизации стабилитрона, то постепенно, шагами не более 10%, уменьшают сопротивление резистора R5 до тех пор, пока напряжение не восстановится до нормального уровня.

Если ток нагрузки регулятора будет превышать 2 Ампера, транзистор придется снять с платы и установить на теплоотвод. Необходимо отметить, что описанный регулятор нагружает сеть несимметрично, т. е. для плюсовой и минусовой полуволн сетевого напряжения потребляемая мощность различна. Эксплуатировать такую сетевую нагрузку, если ее мощность превышает 50 Вт, запрещено государственными нормативами.

Чтобы обеспечить симметричность нагрузки регулятора, достаточно включать его в сеть через мостовой выпрямитель, собранный из диодов соответствующей мощности (плюсовой вывод моста должен быть подключен к правому по схеме выводу резистора R5). При этом через нагрузку будет протекать пульсирующий однополярный ток, но для нагревательных приборов и ламп накаливания это значения не имеет.

Кроме этого, потребуется обеспечить разрядку конденсатора C1 в конце каждого полупериода. Для этого нужно стабилитрон VD1 шунтировать резистором сопротивлением 10 кОм (уточнить при налаживании). Оно должно быть как можно большим, но таким, чтобы в положении движка резистора R1, соответствующем минимальной мощности в нагрузке, транзистор не открывался.

НЕСКОЛЬКО ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМ РЕГУЛЯТОРОВ МОЩНОСТИ

РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ НА СИМИСТОРЕ

Особенностями предлагаемого устройства являются использование D - триггера для построения

генератора, синхронизированного с сетевым напряжением, и способ управления симистором с помощью одиночного

импульса, длительность которого регулируется а втоматически. В отличие от других способов импульсного

управления симистором, указанный способ некритичен к наличию в нагрузке индуктивной сос тавляющей. Импульсы

генератора следуют с периодом приблизительно 1,3 с.

Питание микросхемы DD 1 производится током, протекающим через защитный диод, находящийся

внутри микросхемы между ее выводами 3 и 14. Он течет, когда напряжение на этом выводе, соединенном с

сетью через резистор R 4 и диод VD 5, превышает на пряжение стабилизации стабилитрона VD 4.

К. ГАВРИЛОВ, Радио, 2011, №2, с. 41

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Регулятор содержит два независимых канала и позволяет поддерживать требуемую температуру для различных нагру зок: температуры жала паяльника, электроутюга, электрообогревателя, электроплиты и др. Глубина регулирования составляет 5...95% мощности питающей сети. Схема регулятора питается выпрямленным напряжением 9...11 В с трансформаторной развязкой от сети 220 В с малым током потребления.

В.Г. Никитенко, О.В. Никитенко, Радiоаматор, 2011, №4, с. 35

СИМИСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ

Особенностью этого симисторного регулятора является то, что число подаваемых на нагрузку полупериодов

сетевого на пряжения при любом положении органа управления оказывается четным. В результате, не образуется постоянная составляющая потребляемого тока и, следовательно, отсутствует подмагничивание магнитопроводов

подклю ченных к регулятору трансформа торов и электродвигателей. Мощность р егулируется изменением числа

периодов переменного на пряжения, приложенного к нагруз ке за определенный интервал времени. Регулятор

предназначен для ре гулирования мощности приборов, обладающих значительной инерци ей (нагревателей и

т. п.).

Для регу лирован ия яркости освещения он не пригоден, т. к. лампы будут сильно мигать.

В. КАЛАШНИК, Н. ЧЕРЕМИСИНОВА, В. ЧЕРНИКОВ, Радиомир, 2011, № 5 , с. 17 - 18

БЕСПОМЕХОВЫЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ

Большинство регуляторов напряжения (мощности) выполнено на тиристорах по схеме с фазоимпульсным управлением. Как известно, подобные устройства создают заметный уровень радиопомех. Предлагаемый

регулятор свободен от этого недостатка. Особенность предлагаемого регулятора - управление амплитудой переменного

напряжения, при котором не искажается форма выходного сигнала, в отличие от фазоимпульсного управления.

Регулирующий элемент - мощный транзистор VT1 в диагонали диодного моста VD1-VD4, включенного

последовательно с нагрузкой. Основной недостаток устройства - его низкий КПД. Когда транзистор закрыт,

ток через выпрямитель и нагрузку не проходит. Если на базу транзистора подать напряжение управления, он

открывается, через его участок коллектор-эмиттер, диодный мост и нагрузку начинает проходить ток. Напряжение

на выходе регулятора (на нагрузке) увеличивается. Когда транзистор открыт и находится в режиме насыщения,

к нагрузке приложено практически все сетевое (входное) напряжение. Управляющий сигнал формирует маломощный

блок питания, собранный на трансформаторе Т1, выпрямителе VD5 и сглаживающем конденсаторе С1.

Переменным резистором R1 регулируют ток базы транзистора, а следовательно, и амплитуду выходного

напряжения. При перемещении движка переменного резистора в верхнее по схеме положение напряжение на выходе

уменьшается, в нижнее - увеличивается. Резистор R2 ограничивает максимальное значение тока управления.

Диод VD6 защищает узел управления при пробое коллекторного перехода транзистора. Регулятор напряжения

смонтирован на плате из фольгиро- ванного стеклотекстолита толщиной 2,5 мм. Транзистор VT1 следует установить

на теплоотвод площадью не менее 200 см2. При необходимости диоды VD1-VD4 заменяют более мощными, например

Д245А, и также размещают на теплоотводе.

Если устройство собрано без ошибок, оно начинает работать сразу и практически не требует

налаживания. Необходимо лишь подобрать резистор R2.

С регулирующим транзистором КТ840Б мощность нагрузки не должна превышать

60 Вт

. Его можно заменить приборами: КТ812Б, КТ824А, КТ824Б, КТ828А, КТ828Б с допустимой рассеиваемой

мощностью 50 Вт.; КТ856А -75 Вт.; КТ834А, КТ834Б - 100 Вт.; КТ847А-125 Вт. Мощность нагрузки допустимо

увеличить, если регулирующие транзисторы одного типа включить параллельно: коллекторы и эмиттеры соединить

между собой, а базы через отдельные диоды и резисторы подключить к движку переменного резистора.

В устройстве применим малогабаритный трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 5...8

В. Выпрямительный блок КЦ405Е можно заменить любым другим или собрать из отдельных диодов с допустимым

прямым током не менее необходимого тока базы регулирующего транзистора. Эти же требования относятся и

к диоду VD6. Конденсатор С1 - оксидный, например, К50-6, К50-16 и т. д., на номинальное напряжение не

менее 15 В. Переменный резистор R1 - любой с номинальной мощностью рассеяния 2 Вт. При монтаже и налаживании

устройства следует соблюдать меры предосторожности: элементы регулятора находятся под напряжением сети.

Примечание: Для уменьшения искажения синусоидальной формы выходного напряжения попробуйте исключить конденсатор

С1. А. Чекаров

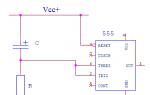

Регулятор напряжения на MOSFET - транзисторах (IRF540, IRF840)

Олег Белоусов, Электрик, 201 2 , № 12 , с. 64 - 66

Так как физический принцип работы полевого транзистора с изолированным затвором отличается от работы тиристора и симмистора, то его в течение периода сетевого напряжения можно многократно включать и выключать. Частота коммутации мощных транзисторов в данной схеме выбрана 1 к Гц. Достоинством этой схемы является простота и возможность изменять скважность импульсов, мало изменяя при этом частоту повторения импульсов.

В авторской конструкции получены следующие

длительности импульсов: 0,08 мс, при периоде следования

1 мс и 0,8 мс при периоде следования 0,9 мс, в зависимости

от положения движка резистора R2.

Отключить напряжение на нагрузке можно, замкнув выключатель S 1, при этом на затворах MOSFET - транзисторов

устанавливается напряжение, близкое к напряжению на 7 выводе

микросхем ы. При разомкнутом тумблере напряжение на нагрузке

в авторском экземпляре устройства можно было изменять рези

стором R 2 в пределах 18...214 В (измерено прибором типа

TES 2712).

Принципиальная схема подобного регулятора

показан на рисунке ниже. В регуляторе использется отечественная

микросхема К561ЛН2 на двух элементах которой собран генератор

с регулируемой суважностью, а четыре эелемента используюся

как усилители тока.

Для исключения помех по сети 220 послеловательно нагрузке рекомендуется подключить дроссель намотанный на ферритовом кольце диаметром 20...30 мм до заполнения проводом 1 мм.

Генератор тока нагрузки на биполярных транзисторах (КТ817 , 2SC3987)

Бутов А. Л. , Радиоконструктор, 201 2 , № 7 , с. 11 - 12

Для проверки работоспособности и настройки

источников питания удобно использовать имитатор нагрузки в

виде регулируемого генератора тока. С помощью такого устройства

можно не только быстро настроить блок питания, стабилизатор

напряжения, но и, например, использовать его как генератор

стабильного тока для зарядки, разрядки аккумуля торных батарей, устройств электролиза, для электрохимического травления

печатных плат, как стабилизатор тока питания электроламп, для «мягкого» пуска коллекторных электродвигателей.

Устройство является двухполюсником,

не требует дополнитель ного источника питания и может включаться

в разрыв цепи питания различных устройств и исполнительных

механизмов.

Диапазон регулировки тока от 0...0 ,

16 до 3 А, максимальная потребляемая (рассеиваемая) мощность

40 Вт, диапазон питающих напряжений 3...30 В постоянного

тока. Ток потребления регулируется переменным резистором

R 6. Чем левее по схеме движок резистора R6, тем больший ток

потребляет устрой ство. При разомкнутых контактах переключателя

SA 1 резистором R6 можно установить ток потребления от 0,16

до 0,8 А. При замкнутых контактах этого переключателя ток

регулируется в интервале 0,7... 3 А.

Чертеж печатной платы генератора тока

Имитатор автомобильного аккумулятора (КТ827)

В. МЕЛЬНИЧУК, Радиомир, 201 2 , № 1 2 , с. 7 - 8

При переделке компьютерных импульсных

блоков питания (ИБП) подзарядные устройства (ЗУ) для автомобильных

аккумуляторов готовые изделия в процессе наладки необходимо

чем - то нагружать. Поэтому я решил изготовить аналог мощного

стабилитрона с регулируемым напряжением стабилизации, схем

а которого показана на рис. 1 . Резистором R 6 можно регулировать

напряжение стабилизации от 6 до 16 В. Всего было сделано

два таких устройства. В первом варианте в качестве транзис

торов VT 1 и VT 2 применены КТ 803.

Внутреннее сопротивление такого стабилитрона

оказалось слишком велико. Так, при токе 2 А напряжение стабилизации

составило 12 В, а при 8 А - 16 В. Во втором варианте использованы

составные транзисторы КТ827. Здесь при токе 2 А напряжение

стабилизации составило 12 В, а при 10 А - 12,4 В.

Однако при регулировке более мощных потребителей, например электрокотлов симисторные регуляторы мощности становятся не пригодными - уж слишком большую помеху по сети они будут создавать. Для решения этой проблемы лучше использовать регуляторы с бОльшим периодом режимов ВКЛ-ВЫКЛ, что однозначно исключает возникновение помех. Один из вариантов схемы приведен .

Первоначально задача состояла в том, чтобы сделать несложный и компактный регулятор мощности для сетевого паяльника, работающего от переменного напряжения 220 вольт и после некоторых поисков за основу была взята схема, опубликованная некогда в журнале Радио 2-3\92 (автор - И.Нечаев г. Курск).

Схема принципиальная регулятора 220В

Интересная особенность этой схемы заключается в том, что на её выходе можно получить напряжение большее, чем на входе. Это может понадобиться, например, если нужно по каким-либо причинам увеличить номинальную мощность Вашего паяльника. Например, если нужно выпаять/впаять какую-либо массивную деталь, а температура жала паяльника для этого недостаточна. Повышение напряжения происходит благодаря его преобразованию из переменного в постоянное (после выпрямления диодным мостом и сглаживающего пульсации напряжения конденсатора С1). Таким образом, после выпрямителя, мы можем получим постоянное напряжение до 45 вольт. На первых двух элементах микросхемы К176ЛА7 здесь собран обычный генератор с возможностью регулировки скважности импульсов и ещё на двух её элементах — умощняющий буферный каскад. Частота генератора при указанных на схеме элементах С3, R2, R3 — указана порядка 1500Гц, а скважность импульсов можно регулировать резистором R4 от 1,05 до 20. Эти импульсы через буферный каскад и резистор R5 поступают на электронный ключ на транзисторах и с него — на нагрузку (паяльник). Напряжение на нагрузке примерно равно 40…45В в зависимости от мощности понижающего трансформатора на входе и мощности потребления паяльника).

Существует, также, вариант этой же схемы, но несколько переделанный для возможности работать с нагрузкой 220 вольт. Принцип работы этой схемы тот же, но в качестве ключа применён полевой транзистор и, соответственно, несколько изменены номиналы некоторых элементов для обеспечения работы схемы с напряжением:

Здесь управление «ключом» на транзисторе VT1 также производится широтно — импульсным методом. И напряжение на своём паяльнике Вы также можете регулировать в довольно широких пределах, от максимального (примерно 300 вольт) до минимального уровня (в десятки вольт). Пределы регулировки, выходного напряжения можно сузить до необходимых Вам пределов, если последовательно с диодами VD6, VD7 включить резисторы, как в предыдущей схеме. Номиналы этих резисторов могут быть в пределах от единиц до 100 кОм и подбираются (если это необходимо) при настройке. Ни в каких других настройках обе схемы не нуждаются и не критичны к применяемым деталям.

Мною была собрана и опробована вторая схема для паяльника на 220 вольт. Вместо фильтрующего конденсатора С1 был установлен номинал 25 мкФ х 400 В (больших ёмкостей просто не оказалось в наличии), а С2 увеличен до 47 мкФ х 16 В и С3 — 150 пФ (частота генератора при этом получилась порядка 30 кГц, что гораздо больше, чем в первой схеме. Но схема заработала при этом вполне нормально и, честно говоря, увеличивать эту ёмкость и менять частоту не пытался). Печатная плата рисовалась «от руки»:

Микросхему здесь можно заменить на другую из серий К561, К176 либо аналогичную импортную, содержащую не менее четырёх инверторов/элементов «И-НЕ» или «ИЛИ-НЕ» (К561ЛЕ5, К176ЛЕ5, К561ЛН2, CD4001, CD4011 ...). Транзистор я поставил типа BUZ90. При подключении нагрузки до 100 ватт (пробовал с обычной лампой накаливания) транзистор не грелся вообще и теплоотвод не потребовался (схема собиралась для паяльника мощностью 40 ватт). Но сильно грелся резистор R1, поэтому в качестве него пришлось поставить два двухваттных резистора по 47 кОм, включённых параллельно. И всё равно они греются при работе довольно ощутимо, поэтому пришлось сделать в корпусе ряд небольших отверстий в месте расположения этих резисторов для вентиляции:

Стабилитрон был поставлен Д814Г (можно применить любой на напряжение 6 — 14 вольт и на ток порядка 20 мА, в зависимости от диапазона питания и тока потребления применённый микросхемы), переменный резистор R2 — 220 кОм. Вместо диодов 1N4148 можно поставить КД522 или КД521. Электролитические конденсаторы обязательно должны быть на рабочее напряжение не меньше требуемого по схеме. В качестве простейшего индикатора работы был применён светодиод (можно любой, малой мощности), включённый параллельно выходу последовательно с гасящим резистором. Номинал резистора подбирается при настройке в зависимости от типа светодиода и необходимой яркости его свечения (анод светодиода подключается к «+» выводу выхода схемы).

Вся схема, как видно, легко умещается в корпусе от адаптера/зарядки. Её также можно использовать в качестве, например, регулятора яркости свечения лампы накаливания. Яркость регулируется плавно и никаких «мерцаний» лампы при этом замечено не было.

Проверка работы регулятора

Материал прислал Барышев Андрей.